উত্তর-সত্য আমলের যত সত্য মিথ্যা

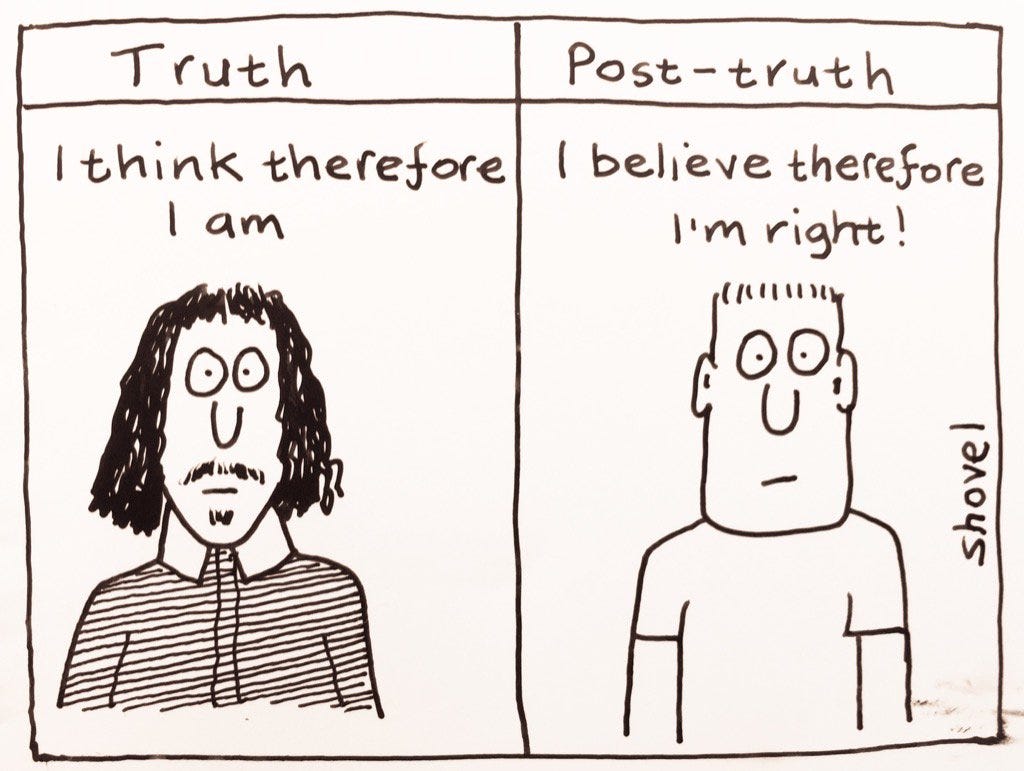

সত্য তো একটাই, তার আবার উত্তর-সত্য কি! সত্যের পরে আবার কি থাকতে পারে!

কিন্তু শব্দটা এসেছে; শুধু আসেইনি, ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারি 'Post Truth'কে বছরের 'সেরা শব্দ' হিসেবে নির্বাচনও করেছে।

বলা হচ্ছে, আমরা এখন আছি এই 'উত্তর সত্য' সমাজে।

তাই ওভাল অফিসে বসে ট্রাম্প, জেলেনস্কিকে নির্বিকারভাবে বলতে পারে, তুমি যুদ্ধ শুরু করছ। জামাতে ইসলামির আমির অকম্পিত কন্ঠে বলে, একাত্তরে জামাত কোন অপরাধ করেনি। আওয়ামী লেগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলে, মুতিযুদ্ধের চেতনা কেবল সে একা ধারণ করে।

আগে আমরা সত্য খুঁজতাম অব্জেক্টিভলি। কে বলল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ন ছিল কি বলল, সেই কথা। কিন্তু এখন সত্য নির্ধারিত হচ্ছে আবেগ, ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা আদর্শিক বয়ান দিয়ে।

হাসিনা কোন কথা বললে, সে যাই বলুক, একদল লোক সেটা সত্য প্রমাণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। তেমনি জামাতের শফিক কোন কথা বললে, সেটা প্রমাণের জন্যও আরও একদল লোক জান কোরবান করে এগিয়ে আসবে।

সত্য আর আগের মত তাই ঋজু কোন বিষয় না, বরং বেশ নমনীয়। এই সত্যকে তৈরি করে ক্ষমতা, তৈরি করে গণমাধ্যম বা স্রেফ বিশ্বাস। এই সোশ্যাল মিডিয়া, ডিপফেইক বা যন্ত্রবুদ্ধির কন্টেন্টের যুগে 'উত্তর-সত্য' আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

লেখা বাহুল্য, উত্তর-সত্য মানে এটা নয় যে, সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই। শব্দটা বরং অনেক বেশি যুক্ত আস্থার সংকটের সাথে। সংকট, কেননা, তথ্যকে এখন লড়াইতে নামতে হয়। লড়াই মতাদর্শের সাথে, লড়াই আবেগের সাথে কিংবা সামাজিক গণমাধ্যমের ট্রেন্ডের সাথে।

শব্দ যতই হালের হোক না কেন, সত্যের এই দর্শন কিন্তু আজকের নয়।

'সত্য' খুঁজে গেছেন দার্শনিকরা

মিশেল ফুকো মনে করে, ক্ষমতা কাঠামোই জ্ঞান আর সত্যের চেহারা ঠিক করে দেয়। তাই জ্ঞান বা সত্য, আসলে বাস্তবতা না, দমনের হাতিয়ার।

উত্তর-সত্য বলে, সত্য এবসোলিউট নয়; নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি আর ক্ষমতা কাঠামোর উপর। 'প্র্যাগমেটিজম' ধারার দার্শনিক রিচার্ড রোর্টি মনে করে, "সত্য কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তবতা নয়, বরং সামাজিকভাবে স্বীকৃত উৎপাদন" [Pragmatism, Objectivity, and Truth/ Richard J. Bernstein, Philosophical Topics, Vol. 36, No. 1, Pragmatism (SPRING 2008), pp. 37-55]।

নিটশেও তার নিজস্ব অনন্য ভাষায় বলে, সত্য হচ্ছে মানুষের দ্বারা ব্যাখ্যা করা পরিবর্তনশীল কিছু রূপকের সমষ্টি (a mobile army of metaphors) [On Truth and Lies in a Nonmoral Sense]। যেমন, টাকার কথাই ধরা যাক। রাষ্ট্র আমাদের বলে দিয়েছে, তোমার হাতে থাকা নোটটার একটা মূল্য আছে, আমরা তাই বিশ্বাস করি। অথচ শিক্ষিত মাত্রই জানেন, আমাদের হাতের নোটটা কেবল একটা মূল্যের প্রতীক মাত্র, প্রকৃত মূল্য নয়। কিন্তু কাল থেকে যদি আমরা টাকার নোটকে মূল্যবান বলে বিশ্বাস করা বন্ধ করি, তাহলে অর্থনীতি ধ্বসে পড়ে যাবে।

মিশেল ফুকো মনে করে, ক্ষমতা কাঠামোই জ্ঞান আর সত্যের চেহারা ঠিক করে দেয়। তাই জ্ঞান বা সত্য, আসলে বাস্তবতা না, দমনের হাতিয়ার।

জঁ বোডরিয়ার্ড দেখাতে চায়, আমরা একটা দৃশ্যকল্পের (Simulated) বিশ্বে বাস করি। আর এই দৃশ্যকল্প তৈরি করে দিচ্ছে গণমাধ্যম আর সোশ্যাল মিডিয়া। ফিকশন থেকে এখন সত্যকে আলাদা করা মুশকিল।

পোস্টমর্ডানিস্টরাই প্রথম বলে, গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের যুগ শেষ।

ইতিহাসের কোন ঘটনার একটা কোন মহৎ ব্যাখ্যা আর কার্যকর না। জঁ-ফ্রাঁসোয়া লিওতার যুক্তি দেয়, মেটা ন্যারেটিভও আর তেমন আবেদন রাখে না [The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979)]। বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, ধর্মের অনুশাসন বা মার্ক্সবাদের মত একটা বিশাল রাজনৈতিক বয়ান হাজির করা মতবাদ- কোন কিছু দিয়েই আর মানুষ তার সত্যের অনুসন্ধান করতে চায় না। লিওতার মনে করেন এখন সময় মাইক্রো ন্যারেটিভ বা ‘অনু বয়ানের’।

এখানে একটা তর্ক উঠতে পারে।

বিজ্ঞান অনেকের কাছে বোধগম্য না, মার্ক্সবাদের ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে সহজবোধ্য না, কিন্তু ধর্ম তো সেই গোত্রের না। ধর্মের যে জীবন সম্পরকিত সরল বয়ান, তার ভূমিকা তো এখনো ভীষনভাবে দেখাই যাচ্ছে সারা বিশ্বে। লিওতার’ও ভেবেছিলেন, সেক্যুলারিজমের জোয়ারে ধর্মীয় আবেদন হারিয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না।

ধর্মীয় ব্যাপারটা আরও জটিল হয়েছে, সেটা অন্তত নিশ্চিত। তাই ভয়ংকর বিশ্বাসী আব্রাহামিক ধর্মের অনুসারীও রাশিফল পড়ে দেখাকে অপরাধ মনে করেন না। অথচ, তার বিশ্বাস তাকে বলছে, ঈশ্বর সব নিয়ন্ত্রণ করছেন, গ্রহ উপগ্রহ নয়।

পোস্ট মডার্নিস্টদের আরেক দিকপাল জঁ জাঁক দেরিদা’ও মনে করেন, সত্যের চেহারা তৈরি করে দেয় ভাষা আর তার ব্যাখ্যা। কোন টেক্সটের কেবল একটা অর্থ থাকতে পারে না, অর্থ তৈরি করে নেয় পাঠক। আর ভাষা যেহেতু নিজেই একটা বিমুর্ত বিষয়, তাই তার দ্বারা সবাই এক ভাবে কোন সত্যকে বুঝবে- সেটা অসম্ভব।

আর এই উত্তর-সত্য যুগে দেরিদা’র কথাটা কিভাবে খাটছে?

যদি অর্থ সব সময় পাল্টে যেতে থাকে, নির্ভর করে প্রসঙ্গের ওপর, তাহলে সত্যও স্থির থাকে না। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটা ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা তৈরি করে। প্রত্যেকেই তাদের ব্যাখ্যাকে একমাত্র সত্য বলে দাবি করে। তাই, সোস্যাল মিডিয়ায় পিনাকী’র যেমন ভক্তসংখ্যা অসংখ্য, তেমনি অগনিত মানুষ ফলো করে ব্রাত্য রাইসু’কে।

ভাষার সবচেয়ে সংগঠিত ব্যবহার হয় গণমাধ্যমের হাতে। নিজেদের সুবিধামতো সত্যের বিভিন্ন সংস্করণ তৈরি করার ক্ষমতা তাদের আছে। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করে সত্যের ধারনা। উদাহরণ, বিগত সরকারের সময় চ্যানেল একাত্তর বা সময় টিভি’র ভূমিকা।

উত্তর-সত্য নিয়ে আলোচনা করলে মিশেল ফুকো’র নাম না নেয়াটা অন্যায় হয়ে যাবে। ফুকো মনে করেন, সত্যের চেহারা ঠিক করে দেয় ক্ষমতা কাঠামো। রাজনৈতিক বা কর্পোরেট স্বার্থ বা তত্ত্ব এখানে প্রভাবকের ভুমিকা রাখে। অন্যদিকে আলাঁ বাদিউ, সত্যের র্যাডিকাল ধারনায় বিশ্বাসী। সত্যের যে ধারনা বিপ্লবি পরিবর্তনের সহায়ক, তিনি তার পক্ষে থাকতে চান।

স্লাভয় জিজেক আবার মনে করেন, মতবাদের স্বপ্ন আমাদের সত্যের ধারনাকে গড়ে দেয়; আর এর ফলে বাস্তবতা অনেক সম্য ধোঁয়াশা হয়ে ওঠে। আর জুডিথ বাটলার, জেন্ডার আর রাজনৈতিক বয়ানে, সোশ্যাল আইডেন্টিটি ও ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সত্য সৃষ্টির সম্পর্কের ব্যাপারে ক্রিটিকাল হয়ে ওঠেন।

দার্শনিকদের মতে, ‘উত্তর-সত্য’ সময়ে ‘সত্যের’ বিপরীতে কেবল ‘মিথ্যা’ নয়, আরো দাঁড়িয়ে আছে ‘ফালতু কথা’। হ্যারি ফ্রাঙ্কফুর্ট তার On Bullshit (2005) এ দেখাচ্ছেন, মিথ্যুক (Liar) আর ফালতু (Bullshit) এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মিথ্যুক সত্যটা জানে, কিন্তু ইচ্ছে করে সেটা হয় গোপন রাখে, নয়ত চালাকি করে অন্য কোন কথা বলে লোকজনকে ধোকা দিতে চায়। আর অন্যদিকে ‘ফালতু’ লোকটা সত্য জানার ধারই ধারে না, সে কেবল তার শ্রোতাদের চমকে দিতে চায় বা মুগ্ধ করতে চায়। ইউটিউবার ইলিয়াস’কে হ্যত এই গোত্রে ফেলা যেতে পারে।

লি ম্যাকইন্টায়ার ২০১৮ সালে লিখেন ‘পোস্ট ট্রুথ’ বইটি। এখানে তিনিও দেখান, উত্তর-সত্য কেবল মিথ্যা নিয়ে কাজ করে না; সে ক্রমাগত সত্য আর বানোয়াট গল্পের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে থাকে। সেই জন্য একদল লোক এই দুনিয়ায় দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে- জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যা বলা হচ্ছে সব মিথ্যা কথা কিংবা টিকা দিলে আসলে রোগ প্রতিরোধ হয় না!

সব কিছু মিলে যদি ‘উত্তর-সত্য’ যুগের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হয়, সেগুলো হতে পারে এই রকম-

- অব্জেক্টিভ সত্যের ধারনার বিদায়

- বিকল্প বয়ানের শুরু

- সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

- বিশেষজ্ঞের নাকচ

সর্বজনীন ফ্যাক্ট বলে কিছু নাই, প্রধান হয়ে আসছে ব্যক্তির ব্যাখ্যা বা আবেগী বিশ্লেষণ।

নানান মতাদর্শের গ্রুপ নিজেদের মত করে বাস্তবতার ধারনা তৈরি করে নিচ্ছে।

এলগরিদমের উপর নির্ভরতার কারণে মানুষের বিশ্বাসের সাথে মিলিয়েই কেবল কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে, কেউ সেই সব বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছে না।

বিশেষজ্ঞদের এলিটিস্ট তকমা দিয়ে খারিজ করে জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে।